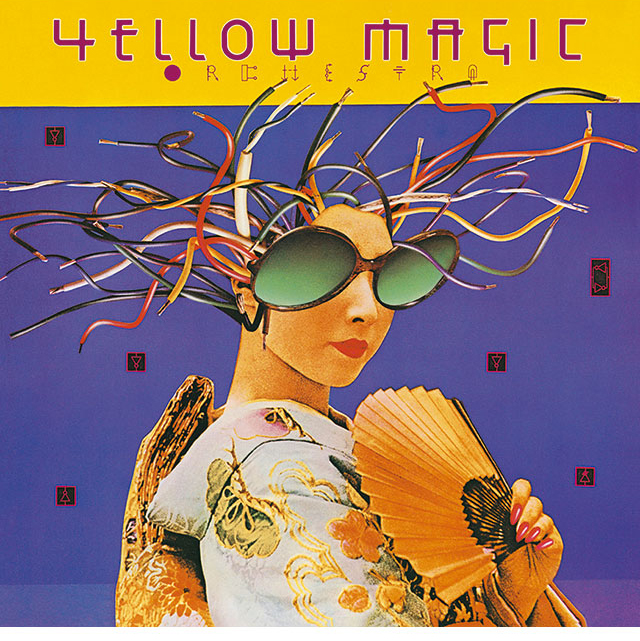

グスタフ・クリムト《ユディトⅠ》1901年油彩、カンヴァス 84×42㎝ ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館

ⓒBelvedere, Vienna, Photo: Johannes Stoll

「絵画は詳しくないがクリムトは好き」という人も多いのではないだろうか。金箔(きんぱく)の華やかさ、波型や円など多彩な柄を組み合わせた装飾、そして思わず引き込まれる官能的な女性の美。絵画というより工芸品を見ているような、あるいはデザイン性の極めて高いグラフィックを前にしているかのような、瀟洒(しょうしゃ)で洗練された魅力がクリムト作品の特徴だ。「肖像画でも単なる人物表現ではなく、模様が絶妙に組み合わされていてすごく洒落(しゃれ) て見えます。クリムトが活躍した19世紀末のウィーンは、アールヌーボーやユーゲントシュティールが流行し、曲線や装飾性を生かしたデザイン性の高いものが好まれた時代なので、クリムトのこうしたセンスのよさがもてはやされたのでしょう」と東京都美術館の学芸員、小林明子氏は指摘する。

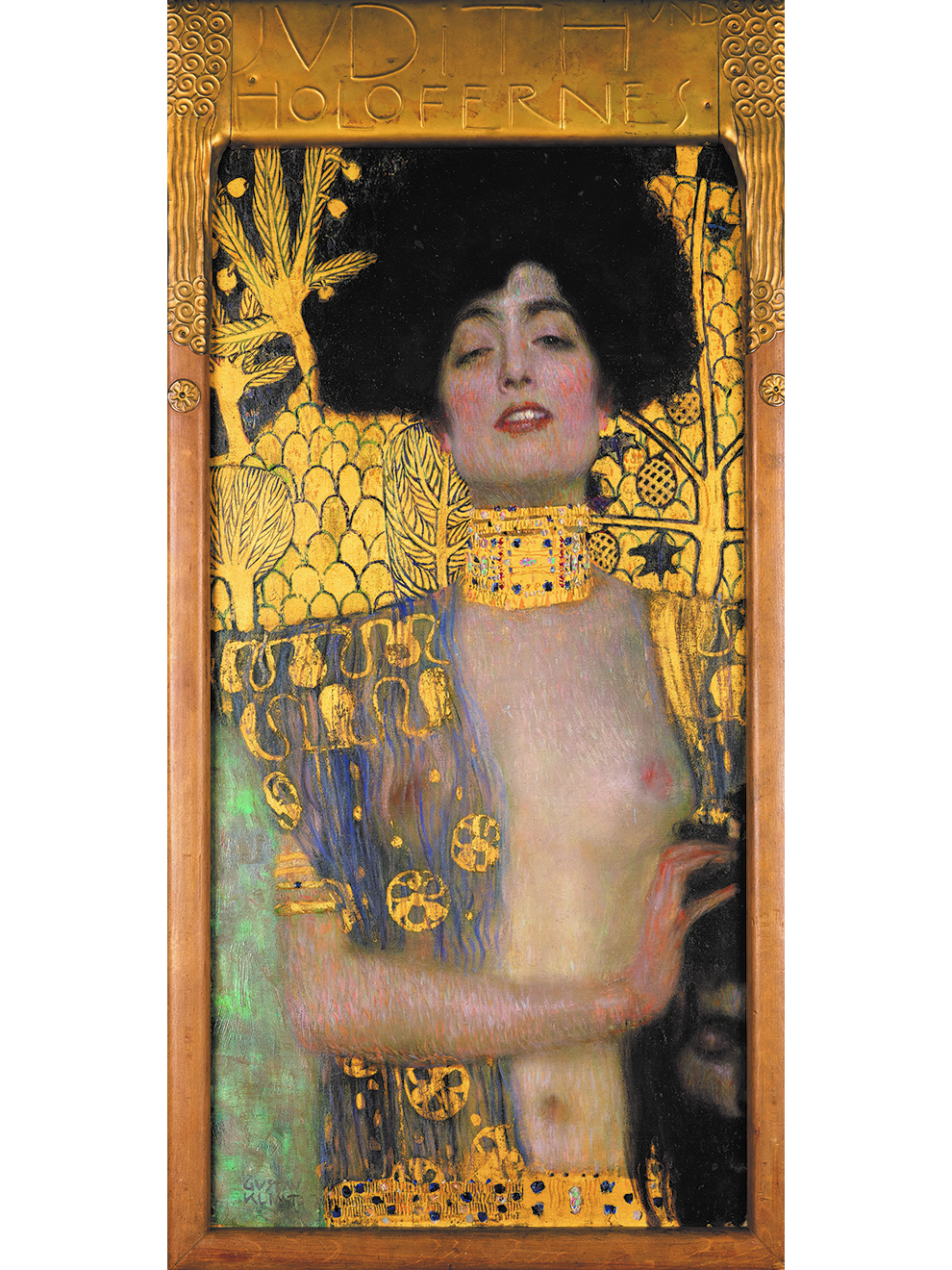

グスタフ・クリムト《女の三世代》1905年 油彩、カンヴァス 171×171㎝ ローマ国立近代美術館

Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

クリムトは1862年、ウィーンで金工師の父のもとに生まれた。14歳で工芸美術学校に入学し、アカデミックな教育を受ける中で才能を認められ、劇場の壁画装飾を任されるなど頭角を現すように。だが、この成功で満足することはなかった。1897年、35歳のときにウィーン造詣芸術家協会を脱会し、新時代の芸術を目指すウィーン分離派を結成、その初代会長に就任したのだ。

「クリムトは当時のウィーン造形芸術家協会の旧態依然とした体制に不満を持ったようです。伝統に反する作品の展示が認められない、功労会員たちが優遇されるなど、当時の画壇には保守的なところがありました。またクリムトたちは、同時代のヨーロッパ各国の美術をウィーンに広めたいという意欲もありました。そこで分離派という新しい活動の場に身を置き、旧来の協会が好む芸術とは異なる表現に、ときには批判を受けるような表現に意図的に挑戦したのです」

たとえば、遠近法によらない平面性の強調された絵画空間。絵画は奥行きのある空間を描くものだという常識に対抗し、あえて奥行きのない構図を好んだ。37歳のときに制作した《ヌーダ・ヴェリタス(裸の真実)》に書かれた「大衆に迎合するのは恥ずべきことで、わずかな人を喜ばすことを目指すべきだ」という意味のシラーの言葉も、画家の真意を反映したものだろう。

「既成概念にとらわれず、真なるものを目指そうという思いから、国外の文化や絵画芸術以外の分野にも平等に目を注ぎ、横断的に表現することが、彼らが新しい芸術を実現する手段となりました。作品の中に輝く貝や石などを取り入れ、絵画だけでなく工芸や建築などジャンルを超えて一つの作品を完成させる総合芸術を目指したのもその一環と言えます」

グスタフ・クリムト《赤子(ゆりかご)》1917年 油彩、カンヴァス 110.9×110.4㎝ ワシントン・ナショナル・ギャラリー

National Gallery of Art, Washington, Gift of Otto and Franciska Kallir with the help of the Carol and Edwin Gaines Fullinwider Fund, 1978.41.1

30代後半から40代にかけて、クリムトは「黄金様式」の時代と呼ばれる、きらびやかな金の装飾をまとった作品を数多く生み出した。その金には、日本美術からの影響もあったのではないかと言われている。

「当時、ヨーロッパでは、よく知られている通り、日本趣味が流行していました。クリムトもこの流れに敏感に反応したようです。ただ、ウィーンの同時代の画家の作品ではこれ見よがし に日本趣味が描かれているのに対し、クリムトは掛け軸のフォーマットを取り入れたり、装飾に市松模様を用いたりと、日本的な要素をさりげなく自身の表現に溶け込ませています。「黄金様式」の時代の金には、日本の琳派(りんぱ) や金を使った蒔絵(まきえ) などの影響もあったのかもしれません」

この時代の代表作の一つが、本展覧会の見どころでもある《ユディトI》だ。クリムトが金を油彩画で使用した最初の作品で、華やかな装飾の中で恍惚とした表情を浮かべる女性が、一度見たら忘れられない強烈な印象を残す。初来日となる《女の三世代》も「黄金様式」の時代の傑作である。

「赤ん坊、若い女性、そして老女の三世代により、生きて死に向かう人間の人生を象徴的に表しています。クリムトは父や弟、妹、そして自分の子を亡くすなど、人生の中で何度も死に直面し、生と死に深く関心を寄せていました。抽象的な背景には金箔や銀箔が用いられ、クリムトらしさが凝縮された作品です」

「黄金様式」の時代からは、ウィーンの分離派会館に、全長34mにもおよぶ壁画として描かれた《ベートーヴェン・フリーズ》の原寸大の複製も展示された。

初期はアカデミックな作風で名を馳せ、やがて「黄金様式」の時代を開花させたクリムト。後期から晩年には《赤子(ゆりかご)》に代表されるような色彩豊かな作品を残した。また意外にも風景画を多く描き、その数は全クリムト作品250点余りのうち4分の1ほどを占める。

「晩年の色彩豊かな作品では、筆のタッチや色遣いが印象派のようにも見えますが、色彩の組み合わせやモザイク画のような装飾性に、クリムトならではの特徴が表れています。正方形のカンヴァスを用い、対象をクローズアップして描いた風景画も絵画というよりタペストリーのようです」

本展覧会では「黄金様式」の時代を含む幅広い時期のクリムトの油彩画が25点以上紹介されている。

「クリムトの家族や女性関係について触れる章では、どのような人物だったのか、その一面を垣間見ることができるでしょう。クリムトは生涯独身を通しましたが、モデルの女性との間に、少なくとも14人の子供がいたと言われています。ただ、エミーリエ・フレーゲという女性だけは、恋愛関係というよりプラトニックな関係のまま、信頼を寄せ続けました。本展覧会では、クリムトからエミーリエに宛てた手紙や二人の写真も展示しています。瀟洒な作品で知られ、常に女性に囲まれていたクリムトですが、実際にはスポーツ好きで、牡牛のように太い首をした無骨な人物だったようですよ」

本展覧会は、世界一のクリムト作品のコレクションを持つベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館の全面協力により実現。日本とオーストリアの友好150周年記念という節目の年に、日本では過去最大規模で開催された。昨年、没後100年を迎えたクリムトの作品は、今見ても斬新で、美しく、洒脱である。

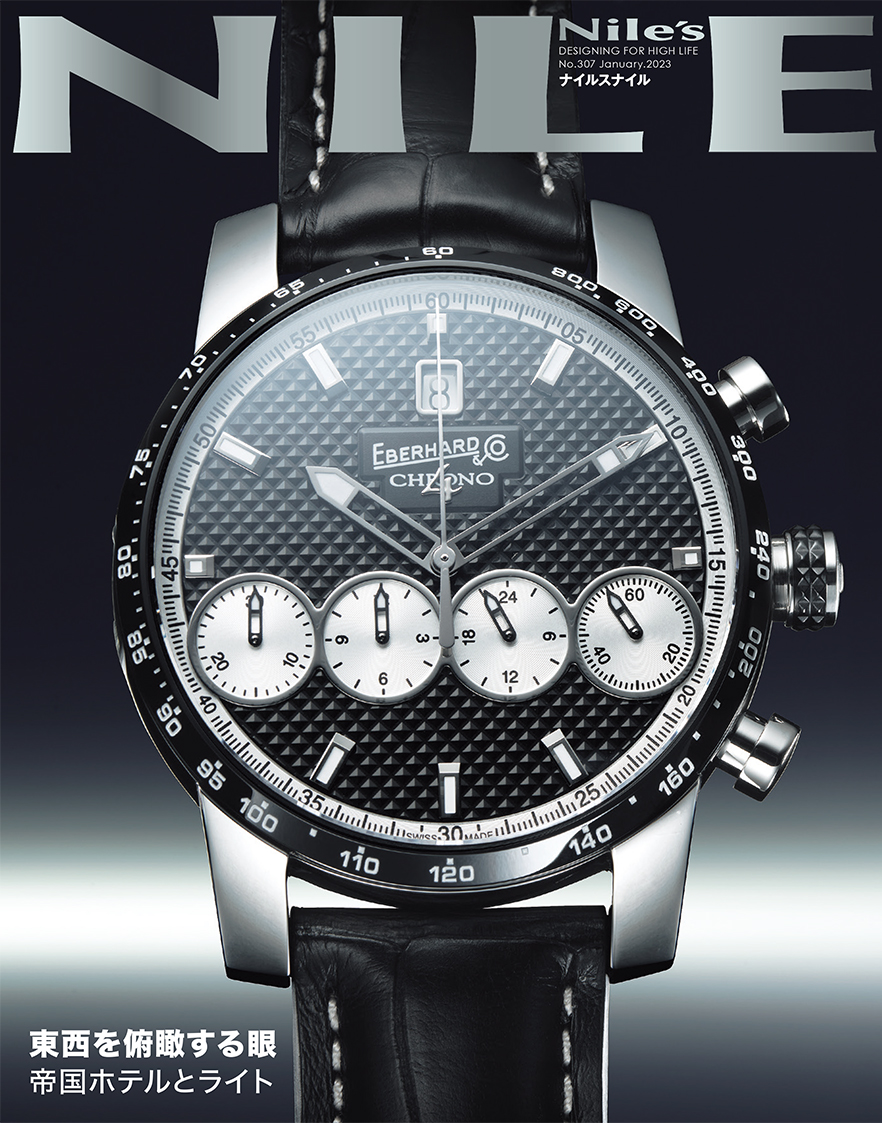

※『Nile’s NILE』2019年6月号に掲載した記事をWEB用に編集し掲載しています