クオーツ、ケースサイズ40×35㎜、Ptケース×カルングレザーストラップ、5,546,880円。

1999年とは、いかなる年だっただろうか? この年、人類が滅亡するという予言が世間を騒がせたことは今や笑い話だが、千年紀の変わり目を控えた終末観のような空気と、新時代へ向けた期待がないまぜになった独特な雰囲気が世界を覆っていたのは間違いない。

時計業界に関して言えば、クオーツショックを乗り越えるべく1980年代から始まった機械式時計の復興が、技術的にもビジネス的にも成熟の時を迎えつつあった。

各ブランドは、ミレニアムを大きなビジネスチャンスと捉え、拡大路線へとアクセルを踏み込もうとしていた。それが成熟を超えて、爛熟の時代を引き寄せることになるのだが……。

フランス出身の独立時計師フランソワ-ポール・ジュルヌが、ジュネーブにモントル・ジュルヌ社を設立し、自身の名を冠したブランド、F.P. ジュルヌをスタートさせたのも、1999年のことだった。今年は、それから20周年の節目の年に当たる。しかし、ジュルヌ氏本人は、アニバーサリーに対しては、至って恬淡な様子だ。

「99年にモントル・ジュルヌ社を設立し、プレタポルテのウォッチを作り始めたわけですが、それ以前から受注品の製作は続けていましたからね。そこから数えれば、もう40年近くになるのですから」

20年は単なる通過点に過ぎない、ゴールはまだ先の先。そんなアグレッシブな思いを、その言葉の端ににじませた。

キャビノチェと貴族のような友情が育むマスターピース

その夕刻、ジュネーブの市街地に位置するF.P. ジュルヌのマニュファクチュールに一人の紳士が姿を見せた。

その名をステファン・バルビエ・ミューレーという。ベントから深紅の裏地がのぞく粋な仕立てのスーツに、スポーティーなスニーカーを合わせた着こなしが、この人物の洗練されたライフスタイルをうかがわせた。彼の母方の祖父、ヨーゼフ・ミューレー氏は、アートコレクターとして世界的に名を馳せた人物。

父、ジャン-ポール・バルビエ・ミューレー氏は、不動産ビジネスで成功を収める一方、義父ヨーゼフ氏に共鳴し、アートコレクション、とりわけアフリカ、オセアニア、アジアなどのプリミティブ・アートに力を注ぎ、7000を超える彫刻、マスク、テキスタイルなどを蒐集。これらの作品は、1977年に開設されたジュネーブのバルビエ・ミューレー・ミュージアムに収蔵されている。

ちなみに、2007年にヴァシュロン・コンスタンタンが、プリミティブ・アートのマスクをモチーフにした工芸性の高い4本セットのコフレを世界限定25セットで販売したが、このマスクはバルビエ・ミューレー・ミュージアムの収蔵品だった。

現在もミューレーファミリーは、ジュネーブの不動産の多くを所有する一方、アート後援者としての活動を展開。ミューレー氏は、18世紀のフランス絵画のコレクションを進める一方、ロシアン・アートの歴史にも造詣が深い。そんなミューレー氏が、ジュルヌ氏と親交を結んだのは2006年からだという。

「ある財団のチャリティーパーティーで、初めて顔を合わせたんです。フランソワ︲ポールはすでに独立時計師として有名でしたし、エクスクルーシブで希少性の高いブランドであることも認識していました」

一方、ジュルヌ氏。「彼の名前は知っていましたよ。当時私は、彼の会社が所有するマンションを借りて、住んでいましたからね(笑)」

その後、ミューレー氏は初期モデルの「オクタ・パワーリザーブ」を皮切りに、100分の1秒計測が可能な「サンティグラフ・スヴラン」、ジェイド製ダイヤルの限定モデル、昨年発表された「クロノグラフ・モノプッシャー・ラトラパンテ」に至るまで、数々のモデルを自身のコレクションに加えながら、個人的にも親交を深め、東京、北京、台湾、サンクトぺテルブルクなどを共に旅する仲に。2014年には、二人のコラボレーションによる10本限定モデル「モザイク」を誕生させている。ミューレー氏はこう回想する。

「当初、彼は、コラボレーションは絶対にやらない、と言っていたんです。ハリー・ウィンストンとのコラボプロジェクト『オーパス・ワン』は、彼の名を世に広く知らしめることになりましたが、本人には苦い経験でもあったようです。ですが、私は時計製造に関してあるアイデアがあって、相談をしていました。彼は天才ですからね、話し合っているうちに、どんどん原案とは変わっていきましたが」

その結果、19世紀のロシアで生まれながら20世紀には途絶えてしまった象嵌技法を、ミューレー氏の研究に基づいて復活させ、ケースや文字盤に採用し、F.P. ジュルヌのゴールド製キャリバーを搭載したモデルが完成する。

「私の父は、腕時計はアートの一部ではない、という考えを持っていました。しかし、私はそれには反対でした。病床にあった父に、完成した時計を手渡した時、大変喜んでくれたことが強く印象に残っています。父は間もなく帰らぬ人となりましたが、フランソワ・ポールが製作を急いでくれたことに感謝しています」

16世紀に始まるジュネーブの時計製造の歴史は、キャビノチェと呼ばれた優れた技術者と、彼らを理解し庇護した王侯貴族との関係性の中で成熟し、発展を遂げてきた。量産化とビジネスばかりが重視される現代のウォッチシーンで、そんな信頼関係はすっかり失われてしまったかに思われたが、ここに友情という形で残っていたとは。ジュルヌ氏とミューレー氏の間に醸成された深い絆。それが、次なるマスターピースを生み出す揺り籠となっている。

「次なるコラボモデルの企画もありますが、これはビジネスではなくライフワーク。求める素材が見つかった時に、納得のいくクオリティーで作れればいいのです」

この悠として迫らざるスタンスが、天才の創造性を後押ししている。

2年に1度開催されるチャリティーオークション「オンリー・ウォッチ」に、今年11月、プロトタイプのまま出品予定。ミニッツリピーター、トゥールビヨン、12星座と連動した年次カレンダーなど、超複雑機構を搭載。

問題児がトゥールビヨンを完成させるまで

鼻っ柱の強そうな、長髪の少年の写真が、F.P. ジュルヌのヒストリー・ブックの最初のほうに載っている。若き日のジュルヌ氏である。

(左)T10 2013年発表。ファーストブティックであるF.P.ジュルヌ 東京ブティック開店10周年を記念し、10本限定で製作。『T30』と同様の設計のムーブメントを、プラチナケースに搭載。

1957年、マルセイユに生まれた彼は、幼少期から時計師としての才能を発揮していたわけではない。それどころか、地元の時計学校を退学処分となり、その後、パリで時計修復工房を営む叔父のもとへ送り込まれ、夜間はその手伝いをしながら、パリで改めて入学した時計学校を何とか卒業する。

彼曰いわく「一般教養の授業には興味が持てず、全く授業を聞いていなかった」そうだが、ウォッチメイキングに対してだけは不思議と真剣に取り組むことができた。

叔父の顧客が集まるサロンで目にする17~19世紀の時計も彼の心を捉え、自分で一から時計を作りたいという衝動を抑え切れなくなってしまう。ついには、当時技術の継承が途絶えていたトゥールビヨンを自分の手で蘇よみがえらせようという無謀な挑戦に乗り出す。弱冠20歳の時だ。

トゥールビヨンとは、史上最も偉大とされる時計師、アブラアン︲ルイ・ブレゲが開発し、1801年に特許を取得した機構である。腕時計や懐中時計において精度を司つかさどるのが、ヒゲゼンマイやアンクル、ガンギ車などから成る調速脱進機構だが、これは、通常一定の位置に固定されている。これを機構ごと1分間で1回転させ、重力の影響を平均化し、精度を高めるメカニズムである。設計から組み立てに至るまで、極めて難度が高いことが知られている。

教官もいなければ、手本となる実機もない。自分の頭で考えるしかない中で、イギリス人時計師のジョージ・ダニエルズ氏が著した『ウォッチメイキング』と、ブレゲ研究の成果をまとめた『ジ・アート・オブ・ブレゲ』の2冊だけが指針となった。

「ジョージ・ダニエルズ氏の二つの著作は本当にすばらしいものです。時計学校では教えてくれないことがたくさん書かれている以上に、ウォッチメイキングの文化を理解するうえで極めて重要。実際、自分の最初のトゥールビヨン搭載懐中時計を製作した際に大いに参考にしたものです」と、ジュルヌ氏も、ダニエルズ氏へのリスペクトを隠さない。

ジョージ・ダニエルズ氏は、20世紀後半以降で最も重要な仕事をした時計師の一人と言っても過言ではない。前述した2冊は、現在も時計製造や修復に携わる技術者のバイブルとなっているのみならず、氏が手掛けた懐中時計の数々は、往年の名機に優るとも劣らぬクオリティーを誇り、没後8年を経た現在も評価が高まる一方だ。オメガが採用したコーアクシャル脱進機の原理を考案した功績も大きい。

「初めて彼が手掛けた時計を知ったのは、パリで叔父が営んでいた時計工房を手伝いながら、時計学校に通っていた18歳の頃でした。叔父の顧客でもある一人のコレクターが、ベストの片方にブレゲ、もう片方にジョージ・ダニエルズの懐中時計を忍ばせていました。それを目にしてから、自分の時計を作りたいという思いが湧き上がってきたんです。だからダニエルズ氏の存在は大きかったと言わざるを得ません」

ダニエルズとジュルヌ、天才時計師同士ならではの境地

着手から5年、25歳の若きフランス人時計師がトゥールビヨン搭載懐中時計を完成させたことは、好事家の間で大きな話題となり、彼のもとに注文が舞い込むようになる。その中に、ジョージ・ダニエルズ氏のコレクターとして知られるグシュウィント氏からの注文もあった。

「ルモントワール機構を搭載したモデルの注文でした。ダニエルズ氏はすでにこの機構を完成させていましたが、私はそれとは違うメカニズムでこの懐中時計を作り上げました」

しかしこの時計が、ダニエルズ氏とグシュウィント氏との間に、ちょっとした不協和音をもたらすことになる。

「時計に、製作者である私の名前を入れないでくれという注文だったんです。グシュウィント氏は、完成した懐中時計を他のコレクターたちにしばしば披露していましたが、ダニエルズ氏には隠していた。ところが徐々に話題になり、ダニエルズ氏の耳にも入る。しかし誰が作ったのか分からない。それがダニエルズ氏をいらだたせてしまったようなんです。当時のその経緯を含め、なぜ私があなたに感謝しなければならないか、ということを綴った手紙を、ダニエルズ氏が亡くなる前年、2010年にロンドンでお目にかかった際に手渡しました。確か1984年にサザビーズで会った時が最初だと思うのですが、以来30年弱のお付き合いでした。ダニエルズ氏から、娘を紹介するから結婚しないか、なんて言われたこともありましたよ。すでに彼女がいたから断りましたが(笑)。ブレゲがマリー・アントワネットの依頼で作った懐中時計NO.160を二人で再現しようか、と話したこともありましたが、その時、ダニエルズ氏はこう言っていました。『すでに存在していたものを作り直すより、新しい喜びを見いだせるものを作るべきじゃないか』と。その言葉は深く心に残っていますね」

Invenit et Fecit(アンヴィニ・エ・フェシ)―発明し、製作した。

1999年のブランド創立以来、F.P ジュルヌのブランドロゴの下に、この言葉が常に添えられている。

ウォッチメイキングの伝統にリスペクトを捧げながら、過去の模倣にとどまることなく、新たな喜びを見いだせる発明を付け加え、それを実現させる。このスピリットは、ブランド創立以前に培われていたものだったことが、このエピソードからも分かるだろう。

ブレゲからジョージ・ダニエルズへ、ジョージ・ダニエルズからフランソワ︲ポール・ジュルヌへ。天才だけが手繰り寄せることのできる特別な規範に則って、彼は未来に向けた時計を作り続けている。

Manufacture

「どうやら、君は私を必要としていないことがよく分かったよ」

ジュルヌ氏は、時計業界のゴッドファーザー的存在だった、スウォッチグループ元会長ニコラス・G・ハイエックに、こう言われたことがあると明かしてくれた。

「スウォッチグループのブランドと、特許の問題で裁判に発展したことがあったのですが、当時、ハイエック氏のオフィスに呼ばれてランチを共にしたんです。彼はメモを取りながら私の話を聞いていましたが、最後に言った言葉がこれでした。だから私も『その通り!』と答えたんです(笑)。ハイエック氏は、実にクレバーな人物で、周囲の有能な人材をうまくマネジメントしていました。彼らはハイエック氏に従順でしたから、逆に従わないで言い返してくる私のような人間が好きだったんだと思います。対抗してくるけれども、私のことは尊重してくれていたようです。だからこそ、係争中でもスウォッチグループ傘下のニヴァロックス社からヒゲゼンマイの供給を止めるようなことはしなかった。」

ヒゲゼンマイは精度調整の要となるパーツだが、製造が難しくサプライヤーもごく限られている。ニヴァロックス社はその最大手だ。これについても興味深いエピソードがある。

「初めての懐中時計を作る時、ヒゲゼンマイが必要ですから、ニヴァロックス社に電話をしたんです。電話口の営業部長は『20フランを封筒で送ってください』と言うのでそうしました。しばらくしたらヒゲゼンマイが送られてきましたよ」

現在では考えられないような、プリミティブとも言える取引が、クオーツショック後のスイスでは実際に行われていたのだ。

「ブランドを立ち上げてから、同じ営業部長とランチをする機会がありました。来年定年を迎えるという彼は『まだポケットウォッチ用のヒゲがご入り用ならお送りしますよ』と言ってくれました(笑)」

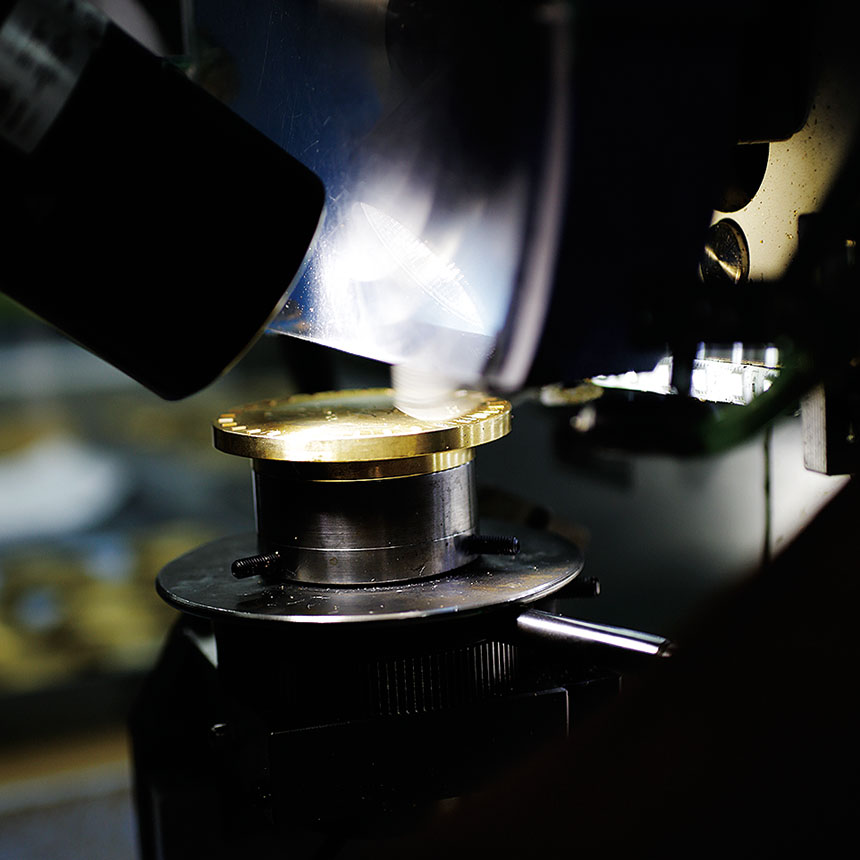

現在のF.P.ジュルヌには、このヒゲゼンマイを除き、文字盤からケースに至るほぼすべてを、自社内でまかなえる体制が整っている。 20周年を祝し、ブランド創立時のファーストモデル「トゥールビヨン・スヴラン」をアップデートするべく、今年1月に発表された「トゥールビヨン・スヴラン・ヴァーティカル」は、この完璧なマニュファクチュール体制の成果と言うべきものだ。

従来のトゥールビヨンとは異なり、トゥールビヨン・キャリッジを文字盤に対して水平ではなく垂直方向に設置することで、重力の影響を平均化する効果をさらに高めたことに加え、F.P. ジュルヌのトゥールビヨンらしく、ゼンマイからのトルクを一定に保って精度を高める複雑機構ルモントワール・エガリテも搭載。機械の完成度の高さは言わずもがな、エナメル製の文字盤も優美。ジュネーブ在住のエナメル師と、自社グループ傘下の文字盤ファクトリーが共同して作り上げたものだ。

20年という時間が、天才時計師にさらなる円熟をもたらしたことは間違いない。

※『Nile’s NILE』2019年8月号に掲載した記事をWEB用に編集し掲載しています