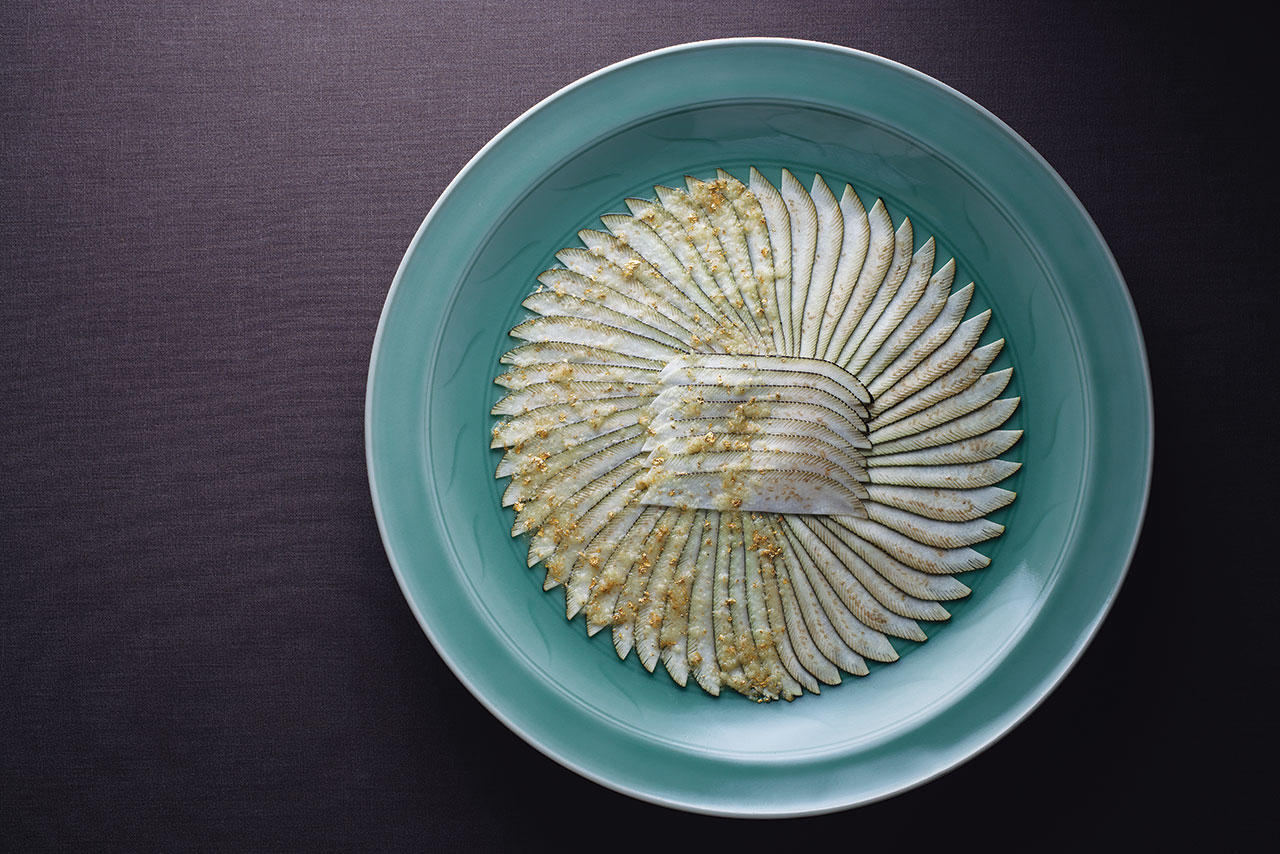

「今回『ウォーホルをテーマにした料理』と聞いて、2羽の孔雀(くじゃく)の絵をパッと思い浮かべました」と語る川田智也さん。その絵は、羽を閉じた2羽の孔雀が、背中合わせで左右対称に描かれているもの。右側の孔雀は黒インクでのドローイングで、左側の孔雀はドローイングの上に金箔が施されている。生き生きとした線の運び、羽の細かな表現、そしてドローイングのストイックさと金箔の華やかさというコントラストも印象的だ。

「この孔雀が羽を開いたらどうなるだろう? それを料理で表現したかったのです」。結果生まれたのが、茄子の薄切りを丸く大皿に並べてさっと蒸した料理。大きな皿に整然と茄子が並ぶ様はまさに圧巻だ。仕上げに金箔入りの生姜ソースを半分にかけるが、これは2羽の孔雀のうち1羽のみを金箔で飾ったウォーホルの絵の踏襲。名付けて「秋茄子の孔雀仕立て黄金生姜ソース」である。

なおこの絵が描かれたのは1957年ごろ。前年にウォーホルは日本から中国、東南アジア、インド、エジプト、ローマをまわる旅をした。ウォーホルの孔雀の絵を見て、川田さんはこの旅にも思いをはせたという。またこの旅路の半分は仏教文化の地であることから、仏教の明王の一つ、孔雀明王も連想した。

「インドでは孔雀は、コブラをも食べて毒を制することから、無病息災の意味を込められるようになったそうです。孔雀明王の起源もそこにあります」。仏教とともに孔雀明王もインドから中国、中国から日本に伝わった。

そしてその土地土地で受け入れられ、多くの人を癒やしてきた。

また「アジアの旅は、ウォーホルの創作に多大な影響を与えたはず。孔雀の絵に見られる金箔の使用も、アジアの金色の寺院から発想を得たのではないかと想像します。左右対称の構図も、京都の平等院鳳凰堂や北京の紫禁城の感覚を彷彿とさせます」