尚巴志が1429年に沖縄本島を統一してから明治政府によって沖縄県が設置される1879(明治12)年まで、約450年間続いた琉球王国は、中国や日本、東南アジア各国との中継貿易の地として栄えた。琉球王国の政治、外交、文化の中心地として威容を誇ったのが首里城だ。

中国皇帝の使者である冊封使や薩摩藩の役人などをもてなし(=うとぅいむち)、華やかで洗練された宮廷文化が発展した。舞踊や音楽を公務とした「踊奉行」や、宮廷の食事をあずかる「庖丁(ほーちゅー)」、美術工芸の技術者などが首里や那覇などの都市部に住み、首里城を中心に活躍していた。つまり首里は、首里城とともに文化芸術の中心地だったのだ。

那覇市の「美榮(みえ)」では、伝統の琉球料理を味わうことができる。創業者は首里の生まれで、首里士族の伝承料理を食べて育った古波藏登美(こはぐらとみ)さん。赤瓦を白漆喰で塗り込んだ屋根に、沖縄独自の低く構えた木造建築。この伝統的な空間で、登美さんが蒐集した琉球漆器や壺屋焼、民具などの工芸品に触れながら、琉球王国時代の香りがする特別な琉球料理を堪能できるのも魅力だ。

料理は、肉味噌を小麦粉の皮で巻いた「ぽうぽう」。豚の胃と腸を使った「なかみの吸いもの」は、内臓の臭みを消すために何度も水洗いをし、短冊に刻み、さらに鰹節と肉出汁をしみこませる。手間と暇を惜しまず、丁寧に仕込みをするのが琉球料理の神髄だ。「琉球では諸外国の影響で個性的な食文化が生まれました。その琉球文化を途絶えさせてはいけないという創業者の思いを、料理や空間から感じてもらえたら」と女将の古波藏德子(のりこ) さん。

今に伝わる琉球王国時代の宮廷文化の一つに琉球伝統芸能が挙げられる。「琉球古典音楽や琉球古典舞踊などの宮廷芸能は、『国学』として外交のツールとされていました。首里城だけでなく、江戸や薩摩の屋敷に“踊奉行”を派遣して披露していた」と話す歌うた三さん線しんの師範で、沖縄県立芸術大学の山内昌也(やまうちまさや) さん。

山内さんが代表を務める琉球伝統芸能デザイン研究室では、琉球王国時代に演じられていた本来の宮廷芸能を再現し、限られた人のために上質な空間で演じ始めた。この試みが「美榮」での上演により最高の空間が誕生したわけだ。歌三線と舞踊のみ。ゆったりとした雅な旋律に、首里城で使われていた、現在の沖縄の方言とも異なる古語の歌が真言のように響き、それに合わせて伝統装束の紅型(びんがた)を着た踊り手が舞う。座敷では、畳の上で舞うすり足や三線の弦を押さえる音まで聞こえる。この細やかさ、神経の行き届いた優美さにこそ、宮廷芸能の美学が宿る。

「廃藩置県以降、宮廷芸能は首里以外で演じられましたが、庶民の生活リズムに合わず、軽快に歌って踊れるものとして生まれたのが沖縄民謡や雑踊(ぞーおどり)。それに対し、王国時代の美や文化を伝えるのが琉球伝統芸能なのです」

琉球料理に舌鼓を打ちながら、本格的な琉球伝統芸能に見入る。それは琉球王国時代の優雅で特別な時間となるに違いない。琉球の伝統文化を継承する“本物”の競演が、今、沖縄で始まろうとしている。

沖縄本島の北部―やんばる。ここでは豊かな自然を舞台に、やんばるでしか体験できない新しいカタチの“野外遊び”「やんばる野外手帖」を展開する、食のプロ集団がいる。

やんばるを愛してやまない料理人と畑はる人さーがタッグを組んだ「やんばる畑人プロジェクト」だ。例えば、沖縄の伝統的な木造の舟、帆かけサバニで海へ。途中、魚を釣ったり、サンゴを見たり、潮風を受けてゆったりと舟に揺られる。そんな貴重な体験を指南してくれるのが、プロジェクトの発起人の一人、満名 匠吾(まんなしょうご)さんだ。

「子供の頃、半農半漁だった祖父と一緒に船に乗り、『この風が吹く時はあそこに魚がいる』なんて話を聞きながら、海に潜ってハリセンボンやサザエをとったり、それを祖母が味噌汁にしたり。県外へ出て沖縄を俯瞰して見ると、そういう遊びこそが楽しかったし、沖縄ならではのものだと痛感したのです。だからこのプランでは、サバニで海へ出て遊んだり、地元の魚はもちろん、仲間の島野菜やハーブなど、やんばるにある食材を使った野外料理で自然をまるごと楽しんでもらっています。料理や遊びの内容は、ほぼオーダーメイド。海以外、川遊びとトレッキング、畑の収穫体験を組み合わせたり、ホットサンドセットを持って森にピクニックに出かけたり」

楽しみ方は無限。やんばるの大自然が自分だけのものになるという特別な体験こそ、今まで味わったことのない心地よい刺激で満たしてくれる。

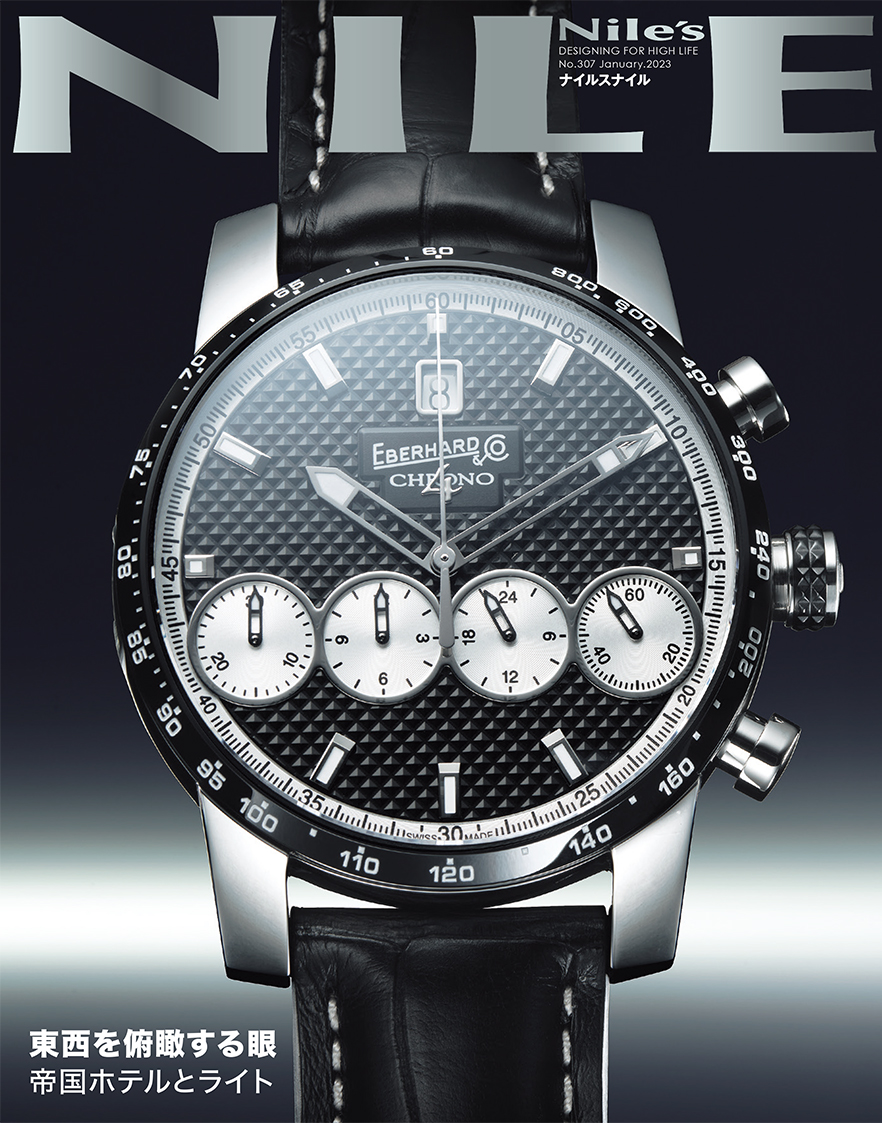

※『Nile’s NILE』2019年10月号に掲載した記事をWEB用に編集し掲載しています