「鬼」と聞くと、何をイメージするだろうか。誰もが知る『桃太郎』で描かれる乱暴者の鬼は人々の平穏な暮らしを脅かす悪の象徴であり、節分に豆をまいて追い払う鬼は自分自身のなかにあるマイナスの感情だという考え方がある。

一方で、秋田の伝統行事では鬼のような形相をしたナマハゲが実は神の使いであり、小学校の教科書にも採用された『泣いた赤鬼』では人間と友だちになりたい心優しい鬼が登場する。怖い鬼、悲しい鬼、愛すべき鬼……多様な顔を持つからこそ、古来、鬼は日本の歴史のなかで多くの役割を担い、さまざまなかたちで語り継がれてきた。ここまで日本人の暮らしになじみ深い架空の存在は、ほかにいないのではないだろうか。

そんな鬼の姿は、江戸時代の浮世絵にも数多く登場する。今回着目するのは、天才絵師と呼ばれた葛飾北斎が描いた鬼だ。生涯をかけて森羅万象を描こうとした北斎だからこそ、鬼は心をそそる題材だったのであろう。北斎が鬼をどのように捉え、どのように表現してきたのか、その発想力や表現力に迫る希有な機会が訪れた。

北斎や彼の門人が描いた約145点の鬼の浮世絵が、特別展「北斎 百鬼見参」として、すみだ北斎美術館に集結する。

展示は、江戸時代の人々が鬼をどのような存在と考えていたかをひもとく「鬼とは何か」の章からスタートする。中国から伝わった「鬼」という漢字は死霊を意味し、日本でも壮絶な恨みを抱いて亡くなった人が「冤鬼(えんき)」となるという考え方がある。北斎が挿絵を描いた読本(よみほん)『近世怪談 霜夜星』では、死後に冤鬼となった妻が鬼女のような形相で夫に襲いかかる場面が描かれている。

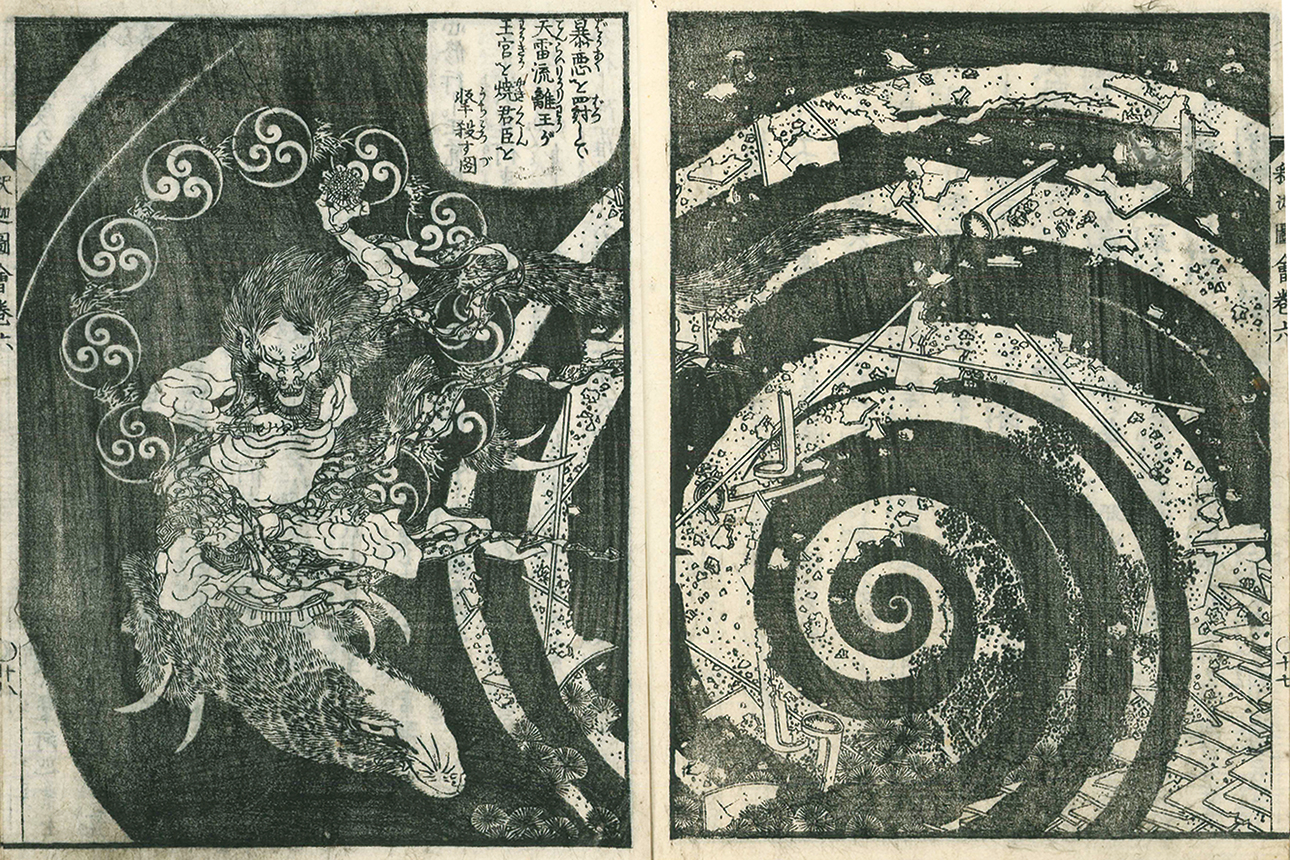

また『釈迦御一代記図会』に描かれているのは、鬼のような様態の「雷神」。こちらは神としての鬼だ。雷神のトレードマークである雷太鼓を描く一方で、恐ろしい表情や足元の雷獣は北斎独自の世界が表現されている。北斎が表現した鬼は一つひとつが個性的で、作品を見ていると当時から鬼が幅広く捉えられてきたことがうかがえる。

次に続く章「鬼となった人、鬼にあった人」では、実在した人物の鬼にまつわるエピソードがもとになった作品を紹介。北斎の門人である葛飾北為(ほくい)が描いた「摂州大物浦平家怨霊顕る図」では、壇ノ浦の戦いで滅亡した平家の総大将、平知盛と平家一門が怨霊と化した姿を見ることができる。源義経は源頼朝から逃れる道中で嵐に遭うが、この嵐が平家の祟たたりによるものとした謡曲『船弁慶』の一場面だ。3枚で構成された大画面の左上で、長刀を手に船を襲う平知盛の姿は、まるで鬼そのもの。

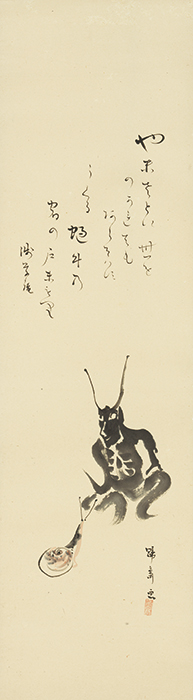

また、北斎の門人、蹄斎北馬(ていさいほくば)が描いた肉筆画「角大師と蝸牛図」には、天台宗の僧である良源が疫病に苦しむ民を救うために化身した鬼「角大師」の姿が。現代でも天台宗の多くの寺院では角大師の護符を授与しており、その姿を目にしたことがある人も多いのではないだろうか。

北斎の『絵本和漢誉』では、源頼光に退治された鬼の頭領「酒呑童子」の不気味な生首が描かれている。

また、北斎の門人または孫弟子といわれる卍楼北鵞(まんじろうほくが)の新出の肉筆画「為朝と鬼ヶ島図」では、海の潮風に焼けた赤肌と、角のような二つのコブが特徴的な「鬼夜叉」を見ることができる。

そして、今回の見どころの一つである北斎の肉筆画「道成寺図」もこの章で展示。和歌山の寺院に伝わる伝説をもとにした能の演目『道成寺』の見せ場、鬼の面を着けて蛇に扮した女が柱に巻き付く「柱巻き」が描かれている。能そのものを描いた北斎の肉筆画は他に例がないためめずらしく、また本紙および周囲の掛軸表装修復後の初めての公開となり貴重な機会だ。

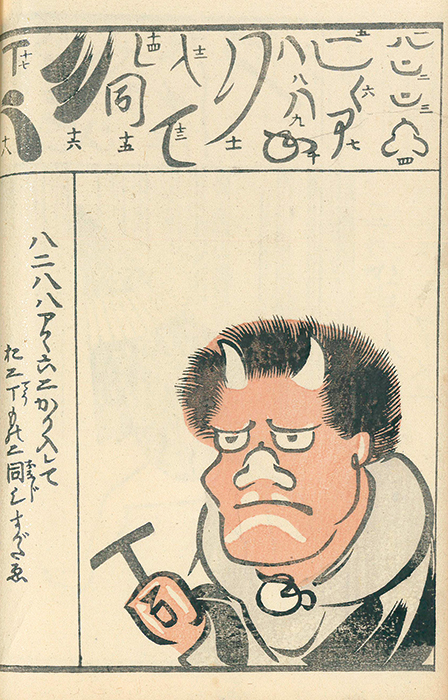

展示の最後を彩るのは、人々の暮らしと共に存在した「親しまれる鬼」の章。『北斎略画手ほどき』では、絵描き歌に詠み込んだ文字を使って江戸時代の人気キャラクター「鬼の寒念仏」を描く方法が解説されている。少し不満げな鬼の表情が親しみやすく、思わずくすりと笑ってしまいそうだ。

そのほか北斎による「鬼とお多福面」のひょうきんな表情も、何とも愛らしい。

招待券プレゼント

特別展「北斎 百鬼見参」の招待券を10名様にプレゼント

特別展「北斎 百鬼見参」

会期 2022年6月21日(火)~8月28日(日)

前期6月21日(火)~7月24日(日)

後期7月26日(火)~8月28日(日)

開館時間 9:30~17:30(入館は17:00まで)

休館日 月曜 ※7月18日(月・祝)開館、7月19日(火)閉館

会場 すみだ北斎美術館

東京都墨田区亀沢2-7-2

TEL03-6658-8936

https://hokusai-museum.jp/