避暑地としての軽井沢の誕生

江戸時代寛永年間、幕府は五街道の整備を行った。それに伴い、中山道の交通量は一気に増加し、街道沿いの宿場は活況を呈し始めた。浅間三宿―軽井沢宿、沓掛宿、追分宿―も繁栄を続け、それぞれの宿場には脇本陣があり、数百件の旅籠が並び、多くの飯盛女もいたという。しかし、幕末から明治時代にかけて、その繁栄は一変し、急速に衰退していく。当時の軽井沢一帯は、寒冷地帯であるため農作物に恵まれず、旅人の路銀が重要な収入源となっていた。

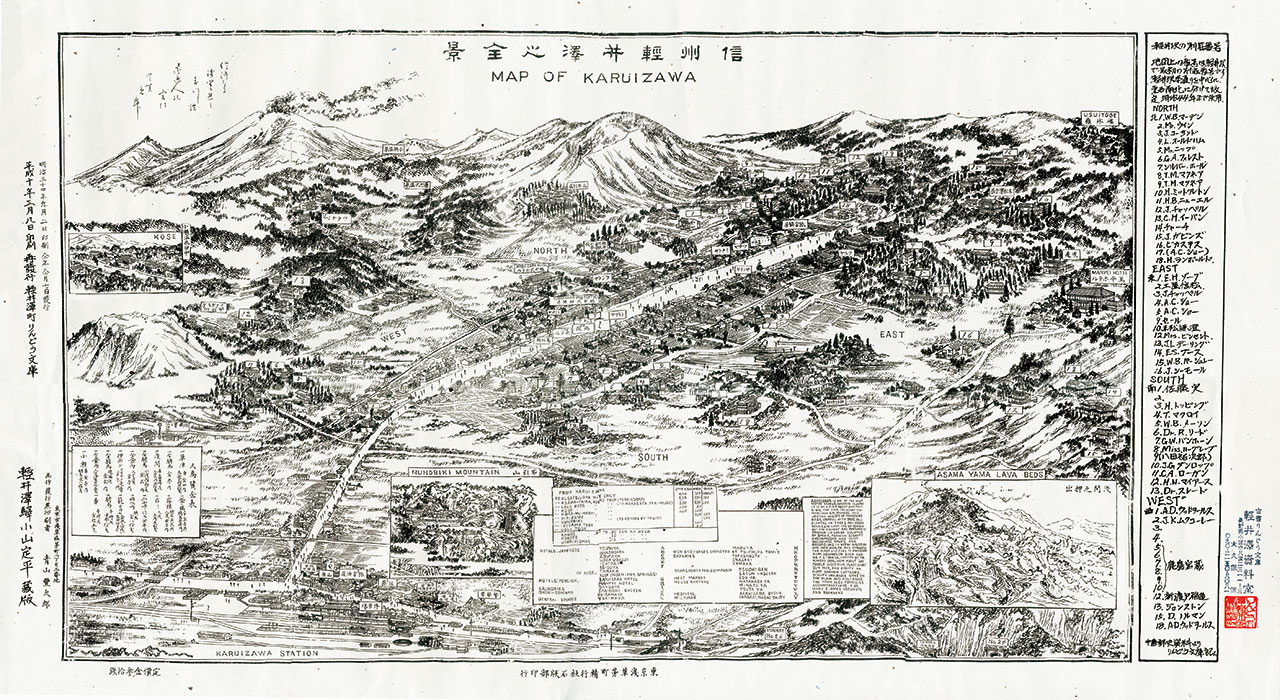

このような軽井沢で1883年、最初に開発を試みたのが、甲州財閥の一人、雨宮敬次郎である。当時の開墾地は現在も「雨宮新田」という地名として残されているが、84年の碓氷新道(現国道18号線)の開通により、さらに軽井沢一帯は廃れていく。これを救ったのが、85年に軽井沢に保養に来たカナダ人宣教師、アレキサンダー・クロフト・ショーであった。

ショーは故郷のトロントにも似た軽井沢の風土を気に入り「屋根のない病院」と称し、在日外国人の避暑地として広めた。だが、ショー以前にも70年代にはドイツ人医師が保養のため長期滞在し、81年には登山好きの英国人外交官が軽井沢一帯を英語のガイドブックで紹介している。ショーはこの記事を読んで、東京から軽井沢に避暑に来たと言われている。

ショーと宣教師の友人らは軽井沢に別荘を次々と構え、93年には海軍大佐の八田裕二郎が日本人で初めて別荘を建てた。88年に軽井沢に開通した馬車鉄道は、93年には蒸気機関車に替わる。95年には佐藤万平が旅館を改修し、西欧風の萬平ホテルを開業した。

避暑地、軽井沢の発展

1990年代には外国人の居住者が増えていくが、日本人の避暑地としても人気となり、10年には総理大臣の桂太郎が離山に別荘を建てた。夏の日本人は5,400人余、外国人は6,600人弱、別荘数で310軒余と記されている。かつての宿場町の通りは、旧軽井沢メインストリートと改称され、英語の看板も並んだ。

緑豊かな軽井沢の自然の中でも欧米人はとくに浅間山に魅了されたようだ。英国人登山家に見いだされた浅間山は、活火山としてのめずらしさもあり、登山やハイキングが盛んになった。登山というスポーツがなかった日本では、浅間山が欧米人によって初めて行われた登山だった。

12年には軽井沢駅に電気機関車が運行したことで、沿線の開発が加速。18年以降は、西武、東急、三井、鹿島などにより、ゴルフ場を始めとする各種レジャー施設を伴う大規模な開発が実施され、インフラの拡充も進む。36年には別荘は1330軒にまで達していた。

第2次世界大戦中は中立国や同盟国の外国人2500人余の疎開地となった。外務省の出張所が設置され、各国の大使館も移転した。夏は快適な避暑地であったが、冬の厳しい寒さは多くの外国人にはつらい体験となったようだ。

53年には米軍基地設置計画が持ち上がるが、住民らの反対運動によって阻止。これを機会に「軽井沢文化協会」が発足する。

戦後の軽井沢は日本の経済成長とともに、新たな中間所得層も取り込みながら発展してきた。一方で、軽井沢は日本の皇室を始め、政財界人、文化人などにもつながりの深い避暑地であり続けた。1957年に上皇夫妻が軽井沢のテニスコートで出会い、後も皇族の避暑地となったことは、一層軽井沢のイメージを高めた。

70年代後半には別荘が7000軒を超える。企業の保養所や宿泊施設も増加し、夏の訪問者数は250万人以上。さらに、上信越自動車道と北陸新幹線の開通が都心までの移動時間を一挙に縮め、軽井沢を通勤圏内とした。21世紀に入ると、これまでは少なかった新世代の移住者も多く見られるようになった。

そして歴史的価値のある文化財を見直し、軽井沢の町並みと自然の景観を守ろうという気運が高まってきた。

80年には軽井沢町歴史民俗資料館が開館し、86年には「軽井沢の恩父」とされるショーの別荘が旧軽井沢に移築再建。現在、ショーハウス記念館として一般公開されている。

ショーは1888年に廃業した旅籠を入手。1階を居間などに、2階を寝室に改修し、屋根や壁も新しい素材に替えて洋風の別荘とした。これに倣い、当時の別荘は旅籠を改修し、移築したものが多い。ショーの別荘は質素で清潔な宣教師の生活をしのばせるもので、下水道もなく、近くの川の水を使っていたという。

ショーの勧めで軽井沢に集まった多くの宣教師とその家族らも、質実剛健な暮らしを貫いた。健全な生活、美徳、隣人愛を説き、布教に努め、95年には軽井沢ショー記念礼拝堂も建てられた。その後、礼拝堂は増改築され、現在のかたちになったのは1922年のことである。当時、日曜になると教会には正装した欧米人が多く集まったが、地元には一向にキリスト教は浸透しなかったようだ。

やがて軽井沢には宣教師だけでなく、諸外国大使館の外交官、在日外国人事業家なども避暑で滞在するようになった。そして宣教師らのバンガロー風の別荘ではなく、邸宅風の別荘が増えていく。そこではカントリーハウスで優雅に暮らす英国人の生活が再現された。

「娯楽を人に求めずして自然に求めよ」というスローガンも生まれ、ハイキング、テニス、乗馬、ゴルフといったスポーツと、別荘やホテルで催されるサロンのような社交が盛んになる。こうした西欧風のライフスタイルと町並みに引かれ、日本人の政財界人や文化人も避暑のため軽井沢を訪れるようになった。

ショーはスコットランドの貴族の血を引く名家の出ではあったが、こうして豪奢になっていく軽井沢をどう思ったのだろうか。ショーは東京の英国公使館付きの牧師の公職を続けながら、持病のリウマチの療養を兼ねて毎夏軽井沢に滞在した。三田の家で02年に56歳で亡くなり、今は青山霊園に眠る。

ショーが地元の棟梁に頼んで建てた、簡素だがしっかりとした木組みの礼拝堂は今も昔のまま、かつての面影を残している。

文士たちが愛した軽井沢

ロンドンで生活経験のあった海軍大佐の八田裕二郎は、碓氷峠の温泉宿で療養中に口にした牛肉を求めて軽井沢を訪ねた。そこで宣教師らの西欧の生活を見て、すぐに別荘を建て、東京の友人らにも強く勧めた。やがて、文化人らも浅間山麓にある軽井沢の存在を知ることになる。異国情緒あふれ、樹林に霧のたなびくたたずまいは、彼らに新鮮なインスピレーションを与えたようだ。

森鷗外、夏目漱石、有島武郎、室生犀星、芥川龍之介、堀辰雄、立原道造……日本を代表する文学者たちが軽井沢に滞在し、作品を残している。その多くが定宿としたのが旧軽井沢のつるや旅館だ。旧軽井沢通りの奥で現在も営業しているが、1971年に焼失したため、現在は新たに建てたものとなっている。

昭和時代に入り宣教師らが去ると、文士たちは旅館ではなく自分の別荘を求めるようになった。その最初が室生犀星で、既存のものではなく純和風の別荘を建てた。一方で、川端康成は文学賞の賞金で宣教師の別荘を購入。『風立ちぬ』『美しい村』など軽井沢を舞台に数多くの小説を残した堀辰雄は、石組みの暖炉のある、米国人宣教師のP.A.スミスの別荘を気に入り、41年に買い取った。後に画家の深沢省三・紅子夫妻が借り受け、ベランダで描いた美しい風景画を残している。

このように軽井沢は、作家だけでなく、画家や音楽家といった芸術家らも魅了した。第2次世界大戦中には日本に逃れたユダヤ系の大物音楽家が数多く疎開していたという。教会ではしばしば、本格的なクラシックの演奏を聞けたようだ。

「私はそういう長い散歩によって一層生き生きした呼吸をしている自分自身を見出した。それにこの土地に滞在してからまだ一週間かそこいらにしかならないけれど、この高原の初夏の気候が早くも私の肉体の上にも精神の上にも或る影響を与え出していることは否めなかった」

堀辰雄『美しい村』34年

心身が解放されるように感じたのは、軽井沢の自然はもちろん、異国を思わせる生活で日本の枠から解き放たれたこともあるのだろう。

軽井沢にはロマンがあふれ、多くの恋愛小説の舞台ともなった。結婚に結び付くものもあるが、ひと夏の恋で終わるものも多かった。

堀辰雄の『風立ちぬ』は軽井沢を舞台にした悲恋の自叙伝でもある。だが、描かれる抒情的な風景の美しさと純愛が普遍の人気となり、何度も映画化されている。

恋多き作家としても知られた有島武郎の別荘「浄月庵」は、三笠ホテルの隣に建てられていた。23年に愛人であった婦人公論編集者と心中したときは、世間に軽井沢を強く印象付けることになった。

一方で、山奥の簡素な住まいで執筆や研究に励む者もいた。北軽井沢大学村の野上弥生子の書斎も一見そうしたたたずまいだ。が、ここから北軽井沢に隠遁した哲学者の田辺元へ無数の恋文を書き送ったことが近年明らかになっている。

宣教師らの避暑地であった軽井沢を最初に訪れるようになった日本人のほとんどは、洋行帰りであった。当時、海外に行けるのは政財界のトップ、もしくは宮家など限られた人のみで、文士や芸術家なども多くが資産に恵まれた家柄であった。ちなみに、日本の歴代総理大臣の多くも軽井沢に別荘を有している。

そうした人々にとって、ヨーロッパの上流階級のカントリーライフを実現する、軽井沢の気候と自然、スポーツ三昧の日々は、心地よい休日だったに違いない。だが、それは宣教師らの牧歌的で質素な暮らしとはまた、異なるものであった。

宮家が軽井沢に滞在するようになり、さらに華やかさが増していく。それは1922年に朝香宮が離山の雨宮敬次郎の別荘を数年借り上げたのが始まりであった。フランスで遊学経験のあった朝香宮は、その後28年に本格的な洋風別荘を建てた。

社交家であった朝香宮の別荘は、限られた人々のサロンともなったようだ。第2次世界大戦後に現在の西武グループの前身となる箱根土地が買い上げ、その名も「プリンス・ホテル」と名付けて47年に開業。後に皇族の多くが滞在している。

宮家の人々はヨーロッパ仕込みのテニスや乗馬を好み、これがテニスコートを有した朝吹一族のサロンに出入りする一因ともなった。「睡鳩荘(すいきゅうそう)」と呼ばれる朝吹家別荘は、財界の重鎮であった朝吹常吉が31年に米国人建築家のウィリアム・メレル・ヴォーリズに依頼して建てたものである。

10代でロンドンに留学していた朝吹は17年に初めて軽井沢を訪れ、すっかりこの地が気に入り、3年後には宣教師が所有していたテニスコート付きの土地を購入する。その際に中国の水彩画「眠り鳩」を売却し、資金としたことが、「睡鳩荘」という名の由来である。

朝吹はテニスも英国仕込みで、日本庭球会(現日本テニス協会)を設立。初代会長も務め、しばしば選手たちを軽井沢の別荘にあるコートに招いたという。妻である磯子のテニスの腕も上達し、全関東庭球選手権大会にも出場している。

その朝吹夫妻の長女が、フランス文学者の朝吹登水子だ。朝吹家では英国の特権階級に倣い、住み込みの家庭教師を雇った。登水子は3歳のときから英国人家庭教師に、語学だけでなく英国上流階級の作法を教え込まれた。一日に二度着替えるというのもそのうちの一つ。外国人や宮家を招いて、しばしばティーパーティーが開かれたという。

フランスに留学した登水子は戦時中この軽井沢の別荘に戻り、戦後に再びパリへ。フランソワーズ・サガンの『悲しみよこんにちは』の翻訳がベストセラーになり、2005年に没する

までパリと軽井沢を往復して暮らしていた。

こうした華やかな別荘生活のかたわらに、かつて避暑地として軽井沢に別荘を所有していた外国人の墓地がある。そこには「WE LOVED KARUIZAWA」と刻まれた墓石も建てられている。

軽井沢の建築

昭和初期の軽井沢には、米国人建築家のウィリアム・メレル・ヴォーリズによるシンプルなバンガロー風のものに加え、チェコ人建築家のアントニン・レーモンドのポストバンガロー風のモダニズム建築が登場。その一方で、日本人上流階級には豪華なチューダー様式の邸宅が人気となった。

戦後の経済成長に伴う別荘ブームは軽井沢を変貌させた。老朽化した建物を取り壊し、多様な建物が登場。企業の保養所やリゾートマンションなどの大型施設も数多く建てられた。軽井沢は東西南北に拡大し、潤沢な敷地は建築の実験場とも称された。

一方で、建築家の吉村順三による別荘も誕生した。ル・コルビュジエによる別荘をモチーフにしたとされるレーモンドの夏の家(現ペイネ美術館)で、吉村は前川國男らとともに建築関わる物事を学ぶ。そんな彼らの建築は、斬新だが木のあたたかみと自然を感じさせるものが多い。

西欧風の建物が多い中、和風の建物も見直されるようになった。哲学建築家と呼ばれた白井晟一は、その代表と言える。多くの木造住宅を建てたが、その最初期の建物の一つが、中央公論社社長の嶋中雄作の別荘である。かやぶき屋根が、別荘らしい牧歌的な印象を与えた。残念ながら、現存しない。

こうした建物を後世へ継承するため所有者の意識醸成を図ることを目的に、イギリス発祥の銘板制度「ブルー・プラーク」も導入された。磯崎新が1976年に作家の辻邦生のために建てた山荘もその一つ。磯崎による個人住居は多くはないが、この辻邦生山荘はほとんど知られておらず、基本的に一般公開もされていない。

その隣に、辻と古い知人であったという磯崎の、鉄筋コンクリートの幾何学的なデザインの別荘が葉の落ちた木立に囲まれ、リトグラフのような情景を生み出していた。

現在の軽井沢

21世紀に入り個人の別荘が増えると同時に、大型開発が進むなか、軽井沢は開発規制にも取り組むようになった。自然や環境保護のため、「軽井沢緑の景観」を掲げ、建物だけでなく、それらが調和する緑豊かな町並みとコミュニティー、トータルなランドスケープを目指している。

日本では東京を中心に100㎞前後で「関東環状別荘地帯」と称される海や山の別荘地が点在する。葉山、大磯、伊豆、箱根、山中湖、那須、日光、房総、そして軽井沢。長い文化的な歴史を持つ軽井沢は、他の別荘地に先駆けて、文化保存や景観への取り組みを推進している。

新型コロナウイルス感染症の流行で、こうした別荘地への長期滞在、あるいは移住する人が増えている。引退したシニア層よりも、景観や整ったインフラを求めてリモートワークで生活する若い世代が多く出現しているという。この世代で軽井沢はどう変わっていくのか。

19世紀にカナダ人宣教師が最初の別荘を構えた地に、2020年、米国の富豪ビル・ゲイツが6600坪の城塞のような別荘を築いたのもまた、軽井沢というドラマの節目でもあるのだろう。