テムズ川北岸、ロンドンシティの中心部に位置するヒストリカルビルディング「オールドビリングスゲート」は、去る7月18日夜、とりわけ鮮やかな灯りに包まれた。食のアカデミー賞とも称され、その年のガストロノミー界の潮流を決めるともいわれる「The World’s 50 Best Restaurants awards 2022」(以下、ワールドベスト50)のアワードが開かれたのだ。

ランキング創設以来ちょうど20年目の節目の大会、久しぶりに発祥の地であるロンドンに戻っての開催が歴史に花を添えた。

そして、なんといっても足かけ3年に及ぶコロナ禍の影響で、2020年中止、2021年は小規模開催のとどまったこともあり、久しぶりに多くのシェフやメディアが再会と無事を喜び合う、そんな歓喜のムードにあふれたアワードとなった。

ワールドベスト50のランキングは、世界27の国と地域のジャーナリスト、フーディーズ、レストラン関係者など、世界で1080人の食のプロで構成された評議員の投票によって決まる。

しかも、2018年より、1度1位になると、そのレストランはベスト オブ ザ ベストとして殿堂入りし、ランキングからは抜けるというシステムに転じた。

2021年の勝者は、新生「noma」であった。2位につけていたのが、同じくデンマークの「ゲラニウム」。3位には、薪火を巧みに操り調理するスペインの「アサドール・エチェバリ」、4位には、南米の勢いとクオリティを牽引し続ける、ペルー「セントラル」が位置し、皆、虎視眈々と1位を狙っていた。

大方の予想はこの中からのどこか、なかでも「ゲラニウム」と「セントラル」の争いになるのではという声が大きかった。

1位は誰しもが納得の「ゲラニウム」

結果は、ラスムス・コフォードシェフ率いる「ゲラニウム」の勝利に終わり、「セントラル」が2位にランクアップした。

実は、コフォード氏は、料理界のオリンピックとも言われる技能選手権「ボキューズ・ドール」でも金賞を受賞した唯一のシェフであり、また、自国では三ッ星を有する、真の実力者。誰しもが納得の1位とのことだった。

コフォード氏をよく知る、浜田統之氏(星のや東京総料理長)にそのすごさを聞いてみると「機械のように緻密で精巧な技術を持ち、野菜使いや色彩感覚に特に秀でている」とのことだ。

昨年より、メニューからミートフリー宣言をしており、そうしたレストランが1位になることも、まさに、今の時代を感じさせる。

また、「セントラル」のマルチネス・ビルジリオ氏も、クスコにその文化を受け継ぐレストラン「ミル」を開店したり、アマゾンの生態系の研究をしたりと、社会貢献に熱心だ。7月には東京に初となる支店「MAZ(マス)」をオープンしたばかりで、日本人にとっても、さらなる高評価は嬉しい限りだ。

2年連続勝利を飾るデンマークの強さ

ところで、「noma」、「ゲラニウム」と2年連続のデンマークの勝利となったわけだが、2018年以降、同一国の連続優勝はない。この強さの源はいったい何なのであろうか。

10年間日本のチェアマンを務める中村孝則氏に意見を聞いた。

「なんといっても、nomaの存在が大きいのだと思います。北欧でしか食べられない、北欧料理の価値を作り上げ、それをブラッシュアップすることで、世界的なフーディを集めるにいたり、ゲストとレストラン双方で急速なガストロノミー化が進んでいきました。Nomaがおこしたニューノルディックの波にうまく皆が乗っていったのです」と。

実際、さらに18位に「アルケミスト」、38位に「ジョードナー」とニューレストランもランクインしてきている。25位のスエーデンの「フランツェン」まで入れて、北欧勢の4転の入賞は、2002年のワールドベスト50の創設時には、考えられないことであったろう。

「傳」「フロリレージュ」など4店入賞!大躍進の日本勢

日本勢も4店の入賞と、今回は、大躍進をみせた。なにしろ、1国で4店舗と言うのは、スペイン、イタリアの各6店舗に次ぐ、多勢入賞国だ。美食大国としての日本の実力を知らしめたといえるであろう。

その筆頭が、20位の「傳」である。またこれは同時に「The Best Restaurant in Asia」の初の獲得につながった。これまで、タイ、シンガポール、香港に阻まれてなかなか手にすることができなかった栄冠である。

順位としては前回の11位からやや下げてはいるが、これはインバウンドの激減のなか仕方のないことであろう。

逆に次点の「フロリレージュ」は、39位から30位へのジャンプアップで、これは国内の評議員票が多く集まった所以で、健闘を称えたい。

そして、日本にとっての吉報は大阪「ラシーム」の初ランクインだ。しかも堂々の41位で。シェフの高田裕介氏は、昨年のアジアベスト50でシェフズチョイス(シェフが選ぶシェフ)賞を受賞しており、大阪というハンデを跳ね返すほど、業界関係者の熱い表を集めたのだろう。

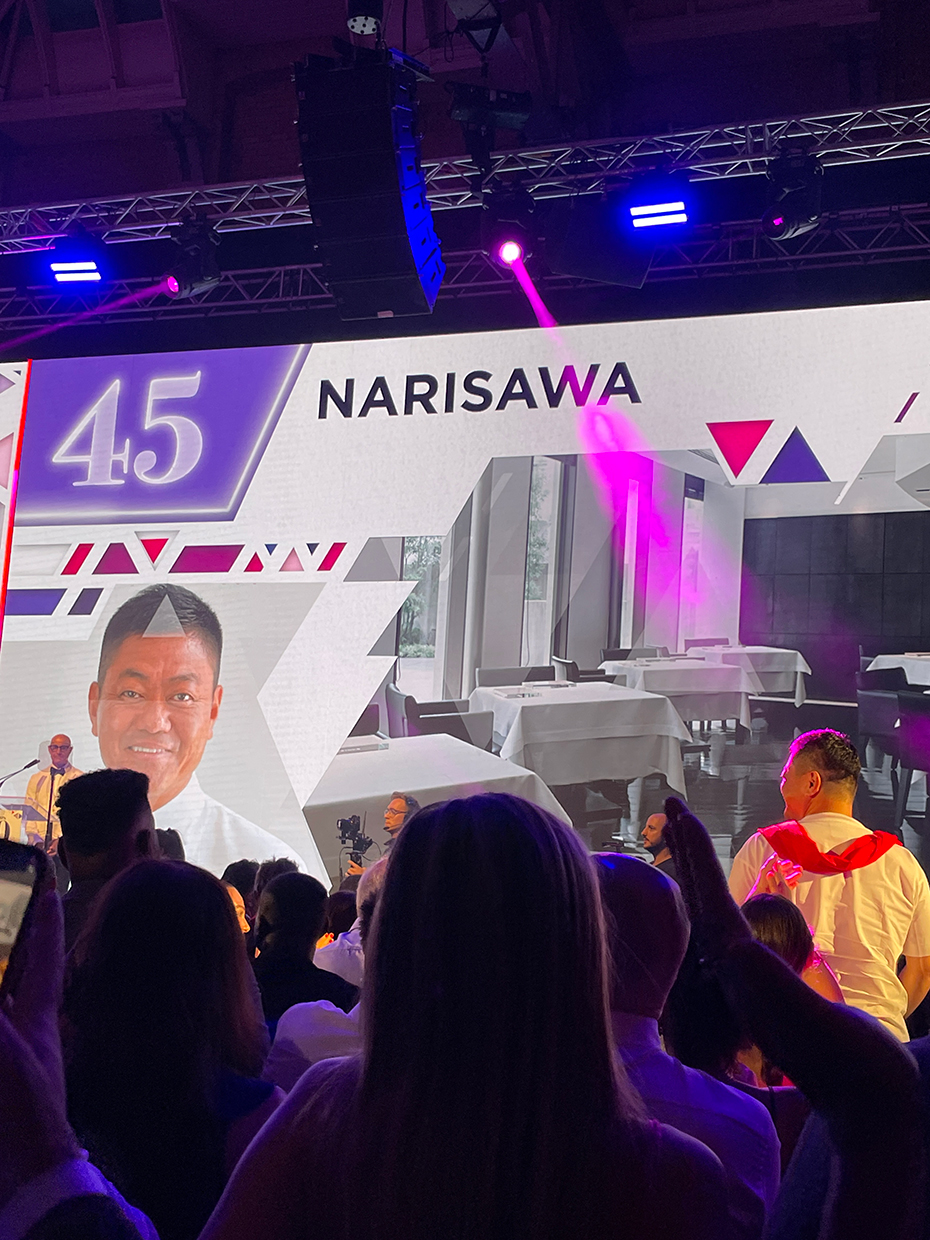

「NARISAWA」は、45位と昨年の19位からはランクをおとしているが、もともと海外票が強いゆえ、インバウンドが響いたことはいたしかたない。それよりも、2009年に初ランクインしてから、1年も欠かさずにランクインしていることに、賞賛を送りたい。

それぞれのシェフの喜びの声をご紹介しよう。傳の長谷川氏は「何より、久しぶりに世界のシェフたちに会えて話せたことが一番嬉しかったですね。順位は気にしていません。それより、インバウンドが戻ってきてくれたときに、精いっぱいのおもてなしができるように、日々、ブラッシュアップするだけだと思っています」と。

一方、フロリレージュの川手氏は、「コロナ禍で順位を上げることができたことには、評議員の皆さんにも感謝するばかりですが、これは、本当の順位ではないと思ってます。今年後半からはシンガポールやブラジルなど、海外でのコラボレーションも増えてきます。来年こそが本当の勝負です」と力強い。

ラシーム高田裕介シェフは、「正直、ランクインには驚きましたが、実際に会場に身を置き、世界のシェフたちと相対することで、思った以上に刺激を受け、今後できる限りのことをやりたい、進化していきたいと強く思いました」と、それぞれの熱い思いを伝えてくれた。

いずれにしても、今回のワールドベスト50で、日本人シェフ4人がその手で、新しい地平をこじ開けたことは間違いない。本当の意味でコロナ禍が明けたあとの日本勢の活躍がますます楽しみだ。

今回のアワード計14店舗がリストから刷新

前出の中村孝則氏に、今回のアワードで印象に残ったことを聞いた。

「何より、驚いたのが、新規のランクインが12店舗、カムバックが2店舗、計14店舗がリストから刷新されたということでしょう。もともとワールドベスト50は、投票に公正を期すために、1/3ずつ評議員が入れ替わるので、レストランの出入りが多く、それがこのランキングの魅力でもあるのですが、それにしても今回は例外的です。原因を分析すると、やはり、コロナ禍に行きつくのですが、アジアや南米のように、行動制限の厳しかった国と、比較的ゆるやかだった欧米で、大きな差が出たのではないでしょうか。通常、ボーターは一人10票を持ち、自国に6票、他国に4票の投票を行うのですが、海外に行けなかった人々には、全票を自国に投票してよいという変則ルールが設けられたのです。だから多くの人が、これまでは投票できなかった、隠れた自国の名店に投票したと推測され、世界的にはそこまでの知名度のなかった店がランキング入りするという、現象がおこったと思われます」と説明する。

国や地域単位でみたときに、その結果、大きな変化がおこったのが、イタリアと南米だ。

先述のように、イタリアは最多の6店舗入賞国となったばかりでなく、リビエラの「リド84」15位⇒8位、ルバーノの「カランドレ」が27位⇒10位に、カステル・ディ・サングロの「レアレ」が29位⇒15位と、軒並み順位を上げているのだ。

新店としての入店は12位「ウリアッシ」と29位「サント ウベルトゥス」の2店舗。

なかでもウリアッシはアドリア海沿岸の伝統にインスピレーシを得たイノベーティヴな料理を出す店で、ハイエストニューエントリー賞を受賞している。これだけの躍進は、自国または近隣諸国の評議員から、大幅な票が入ったと推測される。

全体の1/5を占める中南米勢

もう一方、がぜん強さを世界にイメージづけているのが、中南米勢だ。2位のセントラルは、それを牽引している店の代表格であるが、日系料理を標榜する「maido」も11位。常に10位前後をキープしているなど、その認知度の高さには驚かされる。

ペルーではほかに32位に「マイタ」が新ランクイン。ブラジルはサンパウロの「カーサ デ ポルコ」を7位と10位以内に送り込んだほか、リオデジャネイロから「オテーク」が47位の新店に入っている。ほかに、アルゼンチン14位「ドン フリオ」、チリ43位「ボラーゴ」、コロンビア「ボゴタ」48位と、計8店舗のランクインだ。

実は、メキシコは北米エリアに属するため、この中には数えられていない。5位に「プジョル」、9位に「キントル」と、10位以内に2店舗が入っていることにまず驚かされるが、メキシコを数えると、計10店舗、つまり、全体の1/5を中南米勢が占めることになる。

南米のガストロノミー化は、2013年に「ラテンアメリカベスト50」が創設されたことにより、急速に進み、ワールドベスト50との相互作用でより切磋琢磨されたと考えられる。この南米の特徴的な強さも、これもまた、ワールドベスト50の大きな特徴と言えるだろう。

それに加え、今回に関しては、コロナ禍の行動制限が厳しかったため、多くの評議員が自国に全票を投じたため、多くの店が引き上げられたと考えられる。

一方、メキシコは行動規制がゆるやかであったため、引き続き海外票が多かったのではないだろうか。来年、再来年、コロナ後のランキングがどのように変化していくのか、それもまた、楽しみだ。

食を通じた、よりよい社会や環境の実現

今年のランキングからは話がそれるが、昨年、25位と30位にランクインしていたロシアの「ホワイトラビット」と「ツインズ ガーデン」は、政治的背景から投票対象外となってしまった。

そうしたことを考えても、美食を祝うこのアワードは、平和が補償されて初めて成り立つ祭典であるとわかる。

毎年、「功労賞」と称して、料理界に貢献してきたシェフたちを表彰する個人アワードがあるが、今年はナイロビに生まれ、「Food for Education」の創設者である社会活動家Wawira Njiruが受賞した。

また、アワード前日のシェフズトークでは、この殺伐とした世の中で敢えてホスピタリティの大切さを語り、同時に、マイクロプラスチックや海洋資源など、環境問題に関しても多くの時間が割かれてた。

また、ベスト オブ ザ ベストの殿堂入りしたシェフたちには社会的に意義のある活動が求められており、それぞれ皆、その発信力やイニシアチブを通じて、食の世界に還元していきたいと考えているという。

食を通じて、よりよい社会や環境の実現、これもまた、ワールドベスト50の目指すところなのである。そうした視点で食のアカデミー賞とも言われる華やかなアワードのランキングを見てみると、また、違った側面が見えてくる。