1967年、茨城県生まれ。辻調理師専門学校卒業後、都内フランス料理店で修業を始め、 90年に渡仏。「ラ・コート・ドール」「マーク・ヴィエラ」「ギィ・サヴォワ」などで8年間修業を重ね、 98年に帰国。六本木「ザ・ジョージアンクラブ」を経て、2001年に乃木坂の「レストラン・フウ」のシェフに就任する。07年に独立し、08年には『ミシュランガイド東京』で二つ星を獲得。

(右)井原尚徳 いはら・ひさのり

1984年、高知県生まれ。2010年より高知市内のイタリアンレストランで研鑽を積んだ後、イタリアへ渡航。13年8月、ヴィラサントリーニ入社。同年12月、館内レストランのシェフに就任。18年、二つ星レストラン「レ・クレイエール」にて研修のため渡仏。20年と21年の『ゴ・エ・ミヨ』に掲載される。

高知に魅了されて

昨年11月来、高知に足を運ぶこと4回。「両親が愛媛の出身」だという下村浩司氏には〝四国の血〟が流れていることもあってか、ぞっこん高知にほれ込んだようだ。

きっかけは「土地の力を引き出すデザイン」で注目される高知のグラフィックデザイナー、梅原真(うめばらまこと)氏と仕事で関わりを得たことである。その縁で初めて訪れた高知でふと、「5年ほど前にヴィラサントリーニのオーナーとシェフが六本木のうちのレストランに来てくださったことを思い出し、『そうだ、今度は私がおうかがいしよう』と急きょランチにうかがったんです。ほぼ100%高知産の食材を使ったその料理が予想以上においしくて、新鮮な刺激を受けましたね。それで帰り際にオーナーからコラボイベントのお誘いをいただき、二つ返事で『やりましょう』となったわけです」

高知と異国のハイブリッド

それまで下村氏にとっての高知は、何となく「海」のイメージが強かった。ところが「地元に根付いている食材を理解したい」とすぐに再訪し、改めて「高知には、山・川・海の織りなす豊かな自然がある」ことに気づいた。そして、その自然のもたらす恵みとしての食材に心が吸い寄せられた。下村氏は自ら自然の懐に飛び込むように、山・川・海にも足を運び、生産者を含む地元の人たちと交流を重ねながら、料理のアイデアを膨らませていったという。

「サブテーマに『80/20(eighty/twenty)』というコンセプトを設定しました。今回の料理に使う食材はざっくり、県産80%、海外産20%で構成してみようと。どの地方もそうですが、『灯台下暗し』と言いますか、地元では日常的すぎて、また郷土料理っぽすぎて、レストランであまり使われない食材がけっこうあるんですよ。でも実はその中に魅力的な食材がたくさんある。そういうものにスポットライトを当てたかった。また海外の食材については、高知の人って坂本龍馬に象徴されるように、早くから太平洋の向こうの世界を見ていたでしょ?その先進的な心意気を、僕自身がふだんよく使っている海外の食材を合わせることで表現しました。例えばインドのパニプリという揚げボールのような生地とか、トルコのカダイフ(極細麺)、ブラジルのタピオカチュイル、ドイツ産の極太ホワイトアスパラ、タイのアタップシード、ギリシャヨーグルトなど、個性的な面々をそろえました」

と下村氏。地元の食材を知り抜いている井原シェフから情報をもらい、それに対する料理法の斬新なアイデアを提供するなど、頻繁に、密にやりとりをする中で〝80/20料理〟を創作したそうだ。

「あえて高知のシンボルとも言えるカツオは使わない」と決めた下村氏がメインに〝指名〟したのは「海のギャング」の異名を取るウツボである。何と4㎏の巨体!身はふっくらと淡泊な味わいで、厚い皮の下にはたっぷりゼラチンを蓄えている。

そのウツボで、梼原町(ゆすはらちょう)産のイノシシ肉と豚足を巻いて岩に見立て、そこを四万十の川エビがよじ登る様が表現されている。加えてソースには、日本最古の薬効高い葉野菜・潮江菜(うしおえな)を用いた。森を彷彿(ほうふつ)とさせる鮮やかな緑が美しい。

なるほど見事に高知の山・川・海が凝縮されている。しかもウツボは、フランス産そば粉生地をまとった〝ハイカラさん〟。「80/20ルール」も生かされている。

高知の食材の底力

約8割を占める高知の食材は、知る人ぞ知る強者ぞろいだ。カツオを東の横綱とするなら、土佐あかうしは西の横綱といったところだろうか。赤身とサシのバランスが絶妙で、熟成するほどに増す赤身のうまみとジューシーさを兼ね備えた味わいが魅力である。

肉ではもう一つ、前出のイノシシ肉が秀逸だ。梼原町のジビエ肉加工施設は、捕獲した場所に直接出向き、鮮度の高いまま処理できるジビエカーを有する。その充実した設備と技術の高さがイノシシ肉の質の高さにつながっているのだ。

また清流・仁淀川(によどがわ)の天然アメゴがすばらしい。下村氏は成魚をリエットに、稚魚をフリットにし、客の面前で卵をパラパラとはじけさせる演出を加えたアミューズに仕立てた。題して「三つのアメゴのデクリネゾン」。卵から稚魚、成魚へと成長するプロセスを表現したユニークな料理だ。ちなみに成魚は「川の宝石」と称されるほど貴重で、卵となると地元民でもそう口にできないそうだ。

ほかにも、黒潮の恵みを受けて大きく育ち身の引き締まった伊勢エビや、ほぼ放し飼い状態の土佐ジローというニワトリが産む濃厚な味わいの有精卵、徳谷(とくだに)地区で栽培される酸味も糖度も高い真っ赤なフルーツトマト、殻がカラフルできれいな長太郎貝(ヒオウギガイ)、多くのこだわりをもって栽培されている甘さとろけるりぐっちょマンゴー、太陽光と潮風の自然の力だけでつくられる完全天日塩・田野屋塩二郎など、個性的な特産品が豊富だ。どうだろう、「高知と言えばカツオ」なんて理解がいかに薄っぺらいかを思い知ったのではないだろうか。

地方の魅力を再発見

「僕は今までどちらかと言うと海外に目が向いていましたが、今回、高知に通い詰めたことで日本の地方が持つ未知数の可能性に目覚めました。食文化はもとより歴史、経済、伝統文化などを教わる中で多くのおもしろい発見があったんです。今後はほかの地方でも、料理イベントなどを介した食材と人の交流を仕掛けたいですね。異質な文化や魅力的な個性がぶつかり合うところに新鮮な発見が生まれ、それが刺激になって何かしら新しい試みが生まれる。そう確信しています」

下村氏は今、外向き(海外)と内向き(日本の地方)の双方向で〝下村ワールド〟を広げようとしている。新展開に注目したい。

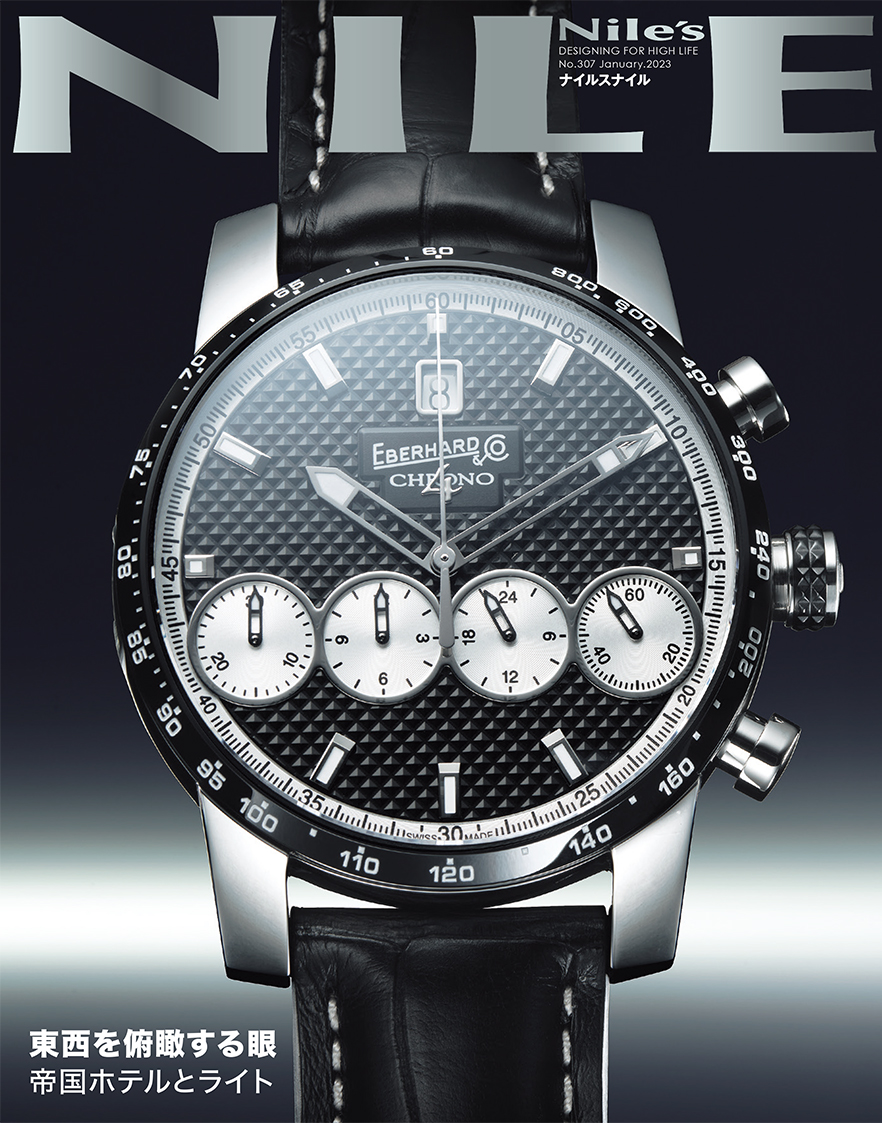

※『Nile’s NILE』2021年7月号に掲載した記事をWEB用に編集し掲載しています